こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

[1]最低賃金の種類と改定のタイミング

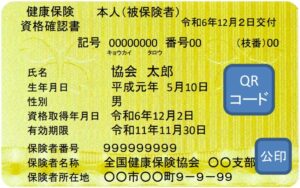

賃金額は本来、労使で自由に決めることができるものですが、「最低賃金」として企業が従業員に最低限支払うべき額が定められています。この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、「地域別最低賃金」は、例年10月頃に効力が発生(発効)することが通例とされていました。しかし、2025年度については、発効予定を見ると11月や12月の発効、さらには2026年3月発効の県も出てきており、異例の事態になっています。

[2]2025年度の地域別最低賃金額と発効日

2025年9月5日時点で確認できる2025年度の地域別最低賃金と発効日(答申状況)は、下表のとおりです。

厚生労働省は地域別最低賃金額の改定の目安額を都道府県ごとにA~Cランクに分けて示し、その後、都道府県労働局において、地域別最低賃金額や発効日が決められます。

2025年度の厚生労働省の示した目安額はAランク63円、Bランク63円、Cランク64 円とされていましたが、都道府県労働局での審議の結果、昨年の地域別最低賃金が相対的に低い県を中心に、大幅な引上げがされることになりました。なお、地域別最低賃金額と発効日は官報に公示されて正式な決定となります。

昨年以上の大幅な引き上げとなっています。業務改善助成金を拡充するなどの情報が出ていますので、早めに助成金制度の活用などの対策を検討するとよいでしょう。

■参考リンク

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」

厚生労働省「9月5日から、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を 支援する「業務改善助成金」を拡充します」

福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の制定及び変更、制度設計、労務相談、各種助成金に関するご相談、申請代行等も承っております。

小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)