こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

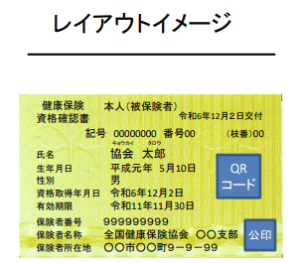

全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認(以下、「再確認」という)を行っています。今年度は、10月下旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが各事業所に送付されることになっていることから、今回は、再確認の実施状況とその際の注意点をとり上げます。

[1]再確認の目的と2023年度実施の状況

健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。そのため、要件に該当しない被扶養者が被扶養者となっていることで、医療費が増加し、さらには高齢者納付金も不当に高くなり、その結果、保険料が増加することとなります。被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。

昨年度(2023年度)実施の際には、被扶養者から削除となった人は約7.1万人(2024年3月31日現在)となっており、結果、10億円程度の前期高齢者納付金の負担削減効果が見込まれたと公表されています。被扶養者から削除となった主な理由としては、「就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から解除する届出を年金事務所へ提出していない」というものが多くを占めています。

[2]再確認時の注意点

再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに従い、再確認時点で加入している被扶養者について、その要件を満たしているかを、書面や口頭で、各被保険者(従業員)に対して行います。

再確認時の注意点として、被保険者と別居している被扶養者がいるケースでは、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります(※)。具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。預金通帳の写しを提出する場合で、仕送りとは関係のない箇所が見られたくないときはマスキング(黒く塗りつぶす等)をして差し支えありません。

※学生の場合はこの提出を省略できます。

また、昨年11月に厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。今回の書類の提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合で、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者が勤務する会社で一時的な収入変動である旨の証明を発行してもらい、併せて提出することが必要です。

提出期限は2024年11月29日ですが、従業員に被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類を準備してもらうケースがあるため、早めに依頼しましょう。

■参考リンク

協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和6年度被扶養者資格再確認について」」

協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格の再確認にご協力いただきありがとうございました」

福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の制定及び変更、制度設計、労務相談、各種助成金に関するご相談、申請代行等も承っております。

小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)