こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

労働力人口が減少する環境の中で、縁があって入社してきた新入社員については会社に定着してもらいたいものです。以前から新卒社員の3年以内離職率は「七五三」(就職して3年以内に中卒新規学卒就職者の7割、高卒新規学卒就職者の5割、大卒新規学卒就職者の3割が離職する)などと言われますが、これに関連した内容として、厚生労働省の資料から、2022年3月卒業の新規学卒就職者の就職後3年以内の離職状況について確認しましょう。

[1]高卒・大卒の就職後3年以内の離職率

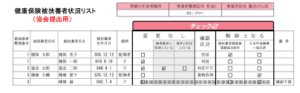

2022年3月の卒業者の就職後3年以内の離職率は、高卒の新規学卒就職者で37.9%と前年(38.4%)より0.5ポイント低下し、大卒の新規学卒就職者で33.8%と前年(34.9%)より1.1ポイント低下しました。高卒、大卒ともに前年に比べ離職率が低下しているものの、就職後3年以内に3人のうち1人が離職している状況に変わりはありません。これを事業所の規模別にみてみると、下表のとおりです。

表 事業所規模別の離職率

| 事業所規模 | 高卒 | 大卒 |

| 5人未満 | 63.2% (+0.7ポイント) | 57.5% (▲1.6ポイント) |

| 5~29人 | 54.6% (+0.2ポイント) | 52.0% (▲0.7ポイント) |

| 30~99人 | 45.2% (▲0.1ポイント) | 41.9% (▲0.5ポイント) |

| 100~499人 | 36.7% (▲0.4ポイント) | 33.9% (▲1.3ポイント) |

| 500~999人 | 29.9% (▲1.6ポイント) | 31.5% (▲1.4ポイント) |

| 1,000人以上 | 26.3% (▲1.0ポイント) | 27.0% (▲1.2ポイント) |

[2]産業別の就職後3年以内離職率

次に、産業別に就職後3年以内の離職率が高い産業をみてみると、高卒の場合は、宿泊・飲食サービスがもっとも高く(64.7%)、続いて生活関連サービス業・娯楽業(61.5%)、教育・学習支援業(53.6%)、医療・福祉(49.2%)、小売業(48.3%)、となっています。一方、大卒では、宿泊・飲食サービスがもっとも高く(55.4%)、続いて生活関連サービス業・娯楽業(54.7%)、教育・学習支援業(44.2%)、医療・福祉(40.8%)、小売業(40.4%)となっています。

離職率は、各産業における特有の傾向や要因もあるかとは思いますが、自社の離職率を確認し、離職率が高い場合は離職の原因を分析し、原因の解決に向けた離職防止策に力を入れたいものです。また、中途採用を中心にしている企業においても、同様に定着に視点をおいた施策が求められます。

■参考リンク

厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況を公表します」

福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の制定及び変更、制度設計、労務相談、各種助成金に関するご相談、申請代行等も承っております。

小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)