こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

従業員数にはよるもののメンタルヘルス疾患を発症し、従業員が欠勤したり、休職したりする企業は少なくありません。

また、その原因が仕事による強いストレスとなっている事例もあるようです。

2023年6月に発表された厚生労働省の資料によると、精神障害を理由として実際に労災の支給決定を受ける件数が増加しています。そこで以下では発表された資料の内容を確認した上で、企業に求められる対策について見ていきます。

[1]精神障害の労災補償状況

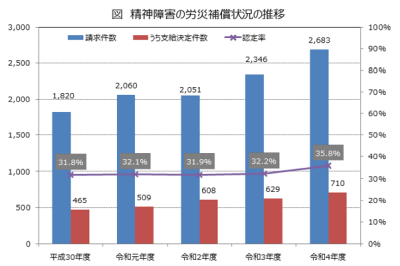

精神障害の労災補償状況は下図のとおりです。2022年度の請求件数は2,683件で、前年度の2,346件から337件増加しました。

請求件数が増えている理由には、精神障害における労災請求の仕組みが認知されるようになったと考えられます。

また、支給決定件数については710件となり、前年の629件から81件の増加となり、過去最多となりました。

支給決定件数の中で、多い業種(中分類)の上位3つをみてみると、社会保険・社会福祉・介護事業85件、医療業79件、道路貨物運送業37件で、医療・福祉の業種で多くなっています。認定率については35.8%で、申請の3件に1件の割合で労災として認定されています。

[2]具体的な出来事

支給の決定には、その傷病に繋がる具体的な出来事があったかを確認して判断されますが、支給決定件数を具体的な出来事別に分類すると、その上位は以下の通りとなっています。

- 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた(147件)

- 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした(89件)

- 仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった(78件)

- 同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた(73件)

- セクシュアルハラスメントを受けた(66件)

支給決定件数(710件)のうち、パワーハラスメントやいじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメントといったハラスメントに関するものが全体の4割を占めています。このように、職場におけるハラスメントの問題は、メンタルヘルス疾患の大きな原因となっています。ハラスメントを防止するための措置のひとつに、相談窓口の設置がありますが、改めて相談窓口の周知を行い、問題が発生する前や小さいうちに従業員から相談してもらえるようにしていきましょう。

■参考リンク

厚生労働省

「令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」

厚生労働省

「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」

福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の制定及び変更、制度設計、労務相談、各種助成金に関するご相談、申請代行等も承っております。

小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)