こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

年次有給休暇(以下、「年休」という)の取りやすさは、従業員の関心事のひとつで、採用にも影響が出てくるものです。この年休の取得率ですが、先日、厚生労働省から公表された「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」によると、年休の平均取得率は66.9%で過去最高となりました。以下では、その詳細や計画的付与制度の状況を見てみましょう。

[1]年休の取得状況

年休の取得状況について、2024年の1年間に企業が付与した年休の日数(繰越日数は除く)は、労働者1人平均18.1日(前年調査16.9日)となりました。そのうち労働者が取得した日数は12.1日(同11.0日)であり、取得率は66.9%となり、1984年以降、過去最高となりました。この取得率は、産業別に集計されており、主な産業をみると以下のようになっています。

- 建設業 60.7%

- 製造業 72.8%

- 電気・ガス・熱供給・水道業 75.2%

- 卸売業、小売業 59.9%

- 宿泊業、飲食サービス業 50.7%

- 医療、福祉 68.4%

[2]計画的付与制度

計画的付与制度とは、労使協定を締結することで、1年に5日を超える年休について計画的に取得日を指定することができる制度です。具体的な方法は、企業全体等で一斉に付与する方法、班・グループ別に交替制で付与する方法、計画表を作成し従業員ごとに付与する方法があります。

この計画的付与制度を利用している企業の割合は40.8%(同40.1%)となっています。計画的付与日数を階級別に見てみると、「5~6日」が71.6%ともっとも多く、年休の1年に5日の取得義務を確実に実施するために活用されていると考えられます。

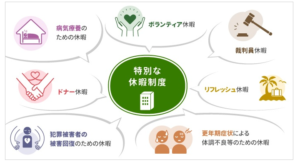

[3]特別休暇

多くの企業では、年休や子の看護等休暇等の法定休暇以外の休暇として、特別休暇を設けていることがあります。今回の調査では、特別休暇制度がある企業割合は60.3%(同59.9%)で、設けている休暇とその割合は以下の通りです(複数回答)。

年休の年5日の取得義務については、管理監督者も対象です。取得すべき1年の終了間際になって、5日の取得ができていないというケースが見られることから、早めに取得されているかのチェックを行い、確実に取得できているようにしましょう。

■参考リンク

厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」

福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の制定及び変更、制度設計、労務相談、各種助成金に関するご相談、申請代行等も承っております。

小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)