こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

昨年6月に政府が閣議決定した「こども未来戦略方針」では、男女ともに職場へ気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、育児休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化することが示されました。これを踏まえ、2024年1月1日から両立支援等助成金に、「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。そこで、今回はこの概要を確認しておきましょう。

[1]新設される助成金の概要

今回の新設コースは、両立支援等助成金のいくつかのコースに設けられていた「代替要員加算」が廃止・再編されたものです。

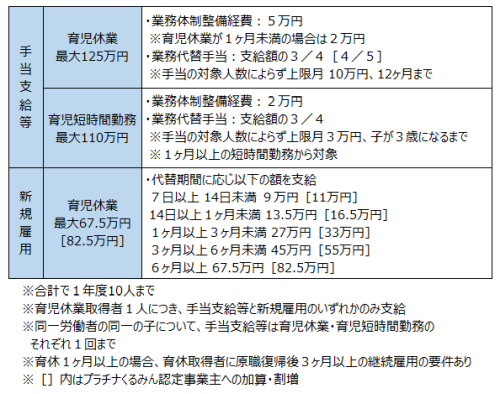

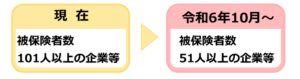

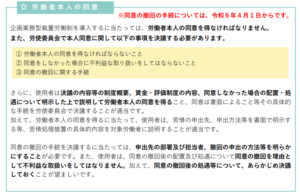

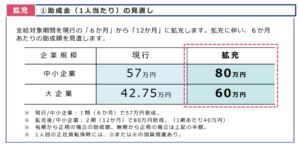

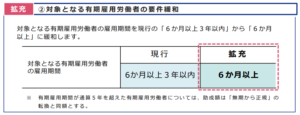

支給は、労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣社員の受け入れも含む)、または、育児休業期間中や育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行うときに対象になります。整備・運用した制度によって表の額が支給されます。なお、助成の対象は中小企業に限ります。※表はクリックで拡大されます。

[2]助成金の加算

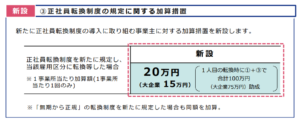

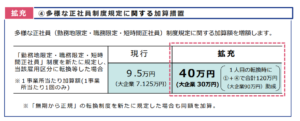

新設されるコースには、助成金に以下の加算が設けられています。

- 有期雇用労働者加算

育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合は10万円が加算される。 - 情報公表加算

自社の育児休業等の取得状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で公表した場合には2万円が加算される。

同僚が育児休業を取得すると、その職場で一緒に働く労働者には何らかの負担が生じることがあるでしょう。このような助成金を活用することで、その負担が少しでも軽減し、職場内で、スムースに育児休業の送り出しができる環境を構築したいものです。

■参考リンク

厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」

福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の制定及び変更、制度設計、労務相談、各種助成金に関するご相談、申請代行等も承っております。

小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)